杜可風(Christopher Doyle)以創新的拍攝視角,成為全香港最狂野、最有影響力的電影攝影師之一。在縱橫影壇四十年後,關於他的一部紀錄片,罕見地窺探了他的個人生活,相當具有啟發性。

在王家衛拍攝《東邪西毒》的最後一天,攝影師杜可風的蹤影無處可尋。當時是1994年,在中國北方拍攝這部動作片長達四個月之後,杜可風在剎科前一天晚上喝醉了,劇組幾乎要在他缺席的情況下,拍攝電影中的高潮場景。在那一幕,香港演員張國榮飾演的「歐陽峰」,得知所愛的人逝世,一把火燒了在沙漠中的房子,回到家鄉西域白駝山。「凌晨兩點,我的製片人打電話給我說,『出大問題了,Chris 還躺在浴缸裡』。」王家衛在 2008 年在紐約動態影像博物館接受採訪時回憶道。「他是主要攝影師,居然卻睡著了。」王家衛正要開始嘗試拍攝這個鏡頭,杜可風就醒來了。「他說,『我非常抱歉。我知道你想要什麼鏡頭』。」王家衛說道。故事繼續,杜可風脫光衣服,全身浸入水中,抓起相機,跑到因為起火而相當炎熱的現場,一口氣拍完。「他回到我身邊說,『好吧,我很抱歉,但這就是我想做的。』」

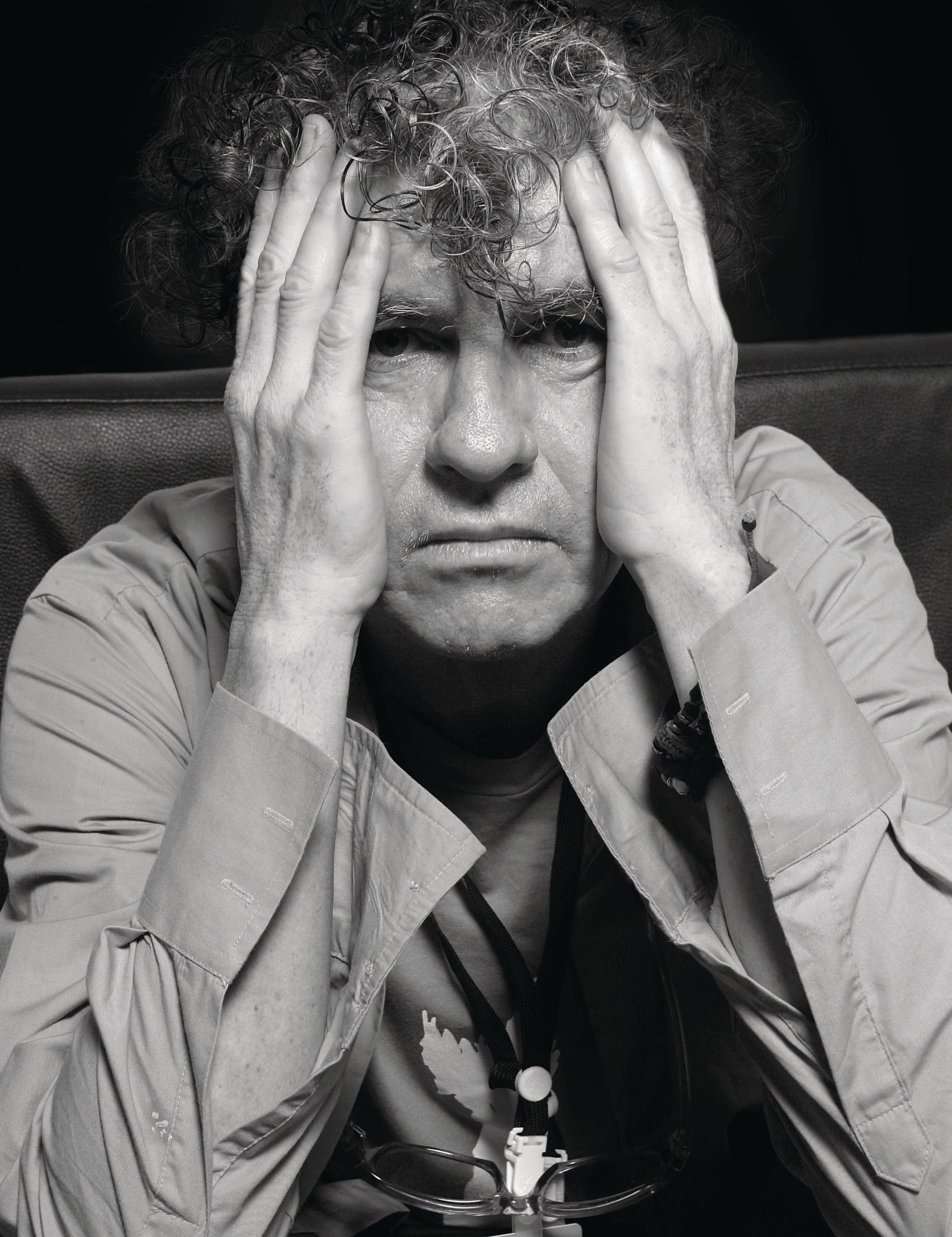

這個故事常常被提起,它體現了杜可風傳說中的「慾望的二分法」,特別是在他自己創作的偶然情況下,創造了才華橫溢的壯舉。在他不敬的舉止和混亂的工作風格中,隱藏著將感覺提煉成動態圖像的才華;一種獨特而誘人的視覺語言,可以說永遠塑造了外人對香港的想像。「我認為那些敢與我一起工作的人,知道他們正踏上一個征程,我為此感到自豪。我甚至不是電影攝影師;我希望是一個合作者。」杜可風在 2014 年說。

近四十年來,這位魅力非凡的攝影師在 1995 年的《墮落天使》和 2000 年的《花樣年華》等開創性電影中,以夢幻、前衛和浪漫的鏡頭感覺,捕捉了香港的精髓,令本地和全球觀眾深深著迷。杜可風對電影製作的熱情給他帶來了巨大的名氣和認可(他獲得的 50 多個獎項中,包括 2017 年康城影展的『ExcelLens攝影成就獎』),但也因其飄忽不定的個人行為,在外的聲名不太好,包括經常因喝醉而做出怪異行為,成為媒體的題材。然而,不管杜可風在片場的故事如何——還沒吃早餐前就先狂喝啤酒,或者在嘗試拍攝某個鏡頭時,差點從直升機上掉下,他就是一位電影愛好者,而他的生活故事似乎被全世界都忽略掉了。

自己的故事

四年前,澳洲攝影記者 Ted McDonnell 和製片人 Nelson Khoury 和 Nelson Yap 決定,是時候讓杜可風在紀錄片中講述自己的故事了。「媒體對他的描述很糟糕,」McDonnell說。「是的,他很吵,有時甚至令人討厭和傲慢,但這個人是一個十足的天才,他需要為此得到認可。」這部名為《Like The Wind》的紀錄片,拍攝和製作從 2018 年 4 月開始,歷時三年多,定於下個月在悉尼電影節首映,對於杜可風這位出生於澳洲的傳奇電影攝影師、導演和攝影師的生活,難得一探究竟。杜可風講述了他職業生涯的故事,如何在香港崛起,他以這座城市為家已有 40 多年。

杜可風在悉尼郊區的童年時期,與拍電影、甚至拍攝,幾乎沒有任何關係,這可能會讓一些人感到驚訝。正如他在《Like The Wind》中回憶的那樣,他的家人對圖像有一種「敵意或排斥」,讓他幾乎沒有小時候去看電影或拍攝家庭照片的記憶。那麼,也許有點難以置信,這是他偶然邁向電影製片人的開始。今年春天,杜可風在接受 Tatler 訪問時,他談到了記錄家庭生活在家中從來都不是優先事項。

「當我們四處尋找(童年)照片時,什麼都沒有,因為我們對拍照沒有興趣。」杜可風說。 當時,膠卷通常可以拍攝 24 或 36 張底片。「我們有一台相機。電池大約三年左右便會生鏽,但我們的電池會在拍完一卷膠卷之前,就會在相機中生鏽。即使是現在,為了這部紀錄片,我的姐妹們也不想上鏡頭,並不是針對我,只是這不是我們成長的媒介。」儘管他現在是一位經驗豐富的電影製片人,但杜可風自己在電影院裡的時間很少超過 20 分鐘,即使是他自己的電影也是如此。「我沒看過紀錄片,」他笑著說。「我不想了解這個人。」